ENRIC PALLÀS-SANZ

Doctor en Oceanografía. Investigador del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE).

JULIO SHEINBAUM

Doctor en Oceanografía. Investigador del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE).

MIGUEL TENREIRO

Doctor en Oceanografía. Investigador del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE).

Seguramente conoces la gran preocupación que existe a causa de la tala excesiva de bosques y selvas, así como el impacto que tiene en la aceleración del cambio climático.

La vegetación terrestre es responsable (vía fotosíntesis) del «secuestro» de aproximadamente 50 mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (el famoso gas invernadero que los humanos hemos introducido en la atmósfera a una velocidad nunca vista y con pocas perspectivas de que se reduzca en forma sustancial). Sin embargo, cada año se extraen de la atmósfera cerca de 100 mil millones de toneladas métricas de este gas (¡afortunadamente!, pues si no fuera así el clima terrestre ya habría cambiado hace muchos años). Si la vegetación terrestre extrae la mitad, ¿quién es responsable de extraer la otra mitad? Tal vez te sorprenda saber que son los organismos microscópicos que deambulan por la superficie del océano, conocidos científicamente como fitoplancton. Por lo anterior, entender su variabilidad y su papel como reguladores del calentamiento terrestre es de vital importancia.

El fitoplancton —consistente de algas microscópicas— es la base de la cadena alimenticia de los ecosistemas marinos. Estos microorganismos contienen pigmentos, como la clorofila-a (Chla), que absorben energía solar. A través de la fotosíntesis, convierten el dióxido de carbono (CO2) y el agua (H2O) en compuestos energéticos de carbono orgánico que permiten el crecimiento celular, junto con la disponibilidad de nutrientes. El fitoplancton es consumido por el zooplancton (su contraparte en el reino animal) y éste, por pequeñas larvas de peces, lo que permite transferir la energía desde los niveles tróficos oceánicos más bajos hasta los más altos; en su mayoría, estos últimos están constituidos por peces pelágicos de interés pesquero, como el atún.

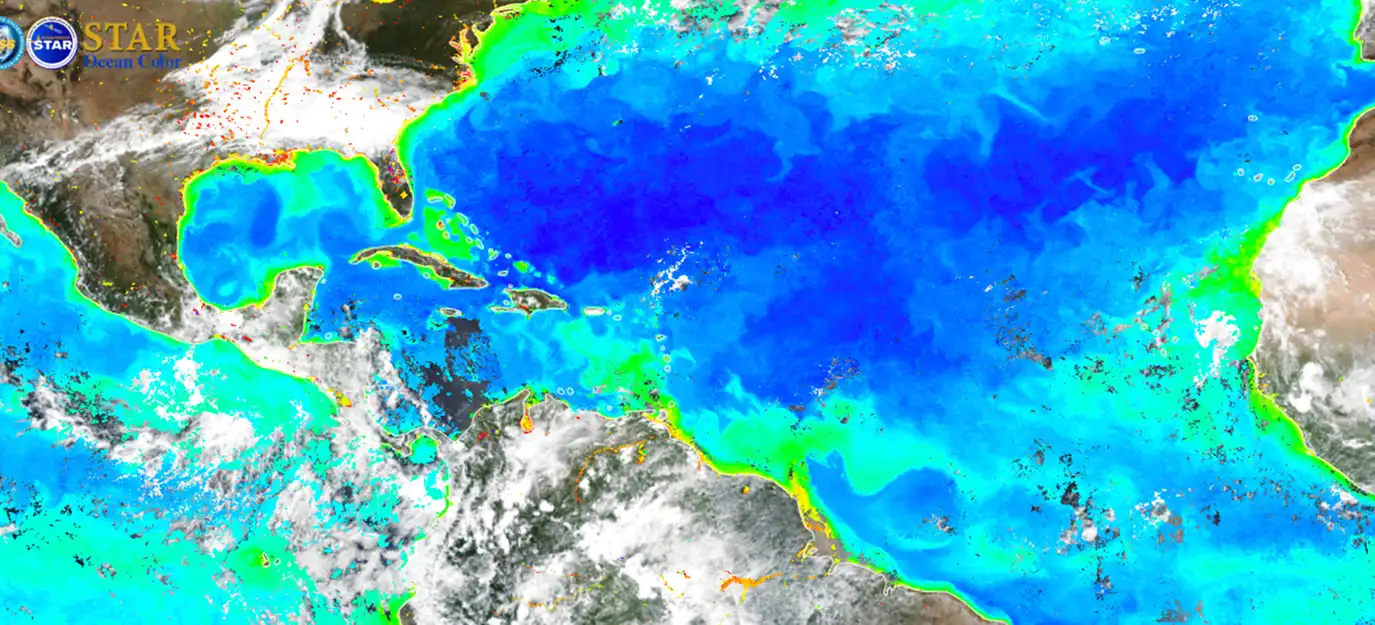

Las estimaciones anteriores se basan principalmente en mediciones de imágenes satelitales (y unas cuantas mediciones in situ). En la figura 1 se muestra una imagen de la concentración de clorofila en la superficie oceánica. Las zonas con alto contenido de clorofila aparecen en color verde y aquéllas con bajo contenido en color azul, denominadas oligotróficas. Es común considerar que más clorofila indica una mayor biomasa y que lo observado en la superficie es representativo de lo que ocurre en los primeros 100 a 150 m de profundidad dentro del océano. Sin embargo, observaciones recientes con perfiladores autónomos instrumentados (como las boyas Argo, argo.ucsd.edu) han modificado estos paradigmas.

Es claro, además, que la imagen tiene mucha «estructura». Por ejemplo, en el golfo de México pueden apreciarse estructuras elípticas de color verde (como en la bahía de Campeche, al sur del golfo) y azul. Respectivamente, indican la presencia de remolinos oceánicos fríos (ciclónicos) y cálidos (anticiclónicos). Los remolinos cálidos (azules) provienen de una de las corrientes más fuertes del planeta: la corriente de Lazo (la estructura azul a la entrada al golfo de México, visible en la figura 1). Éstos se separan de ella de forma irregular para desplazarse posteriormente al interior del golfo de México.

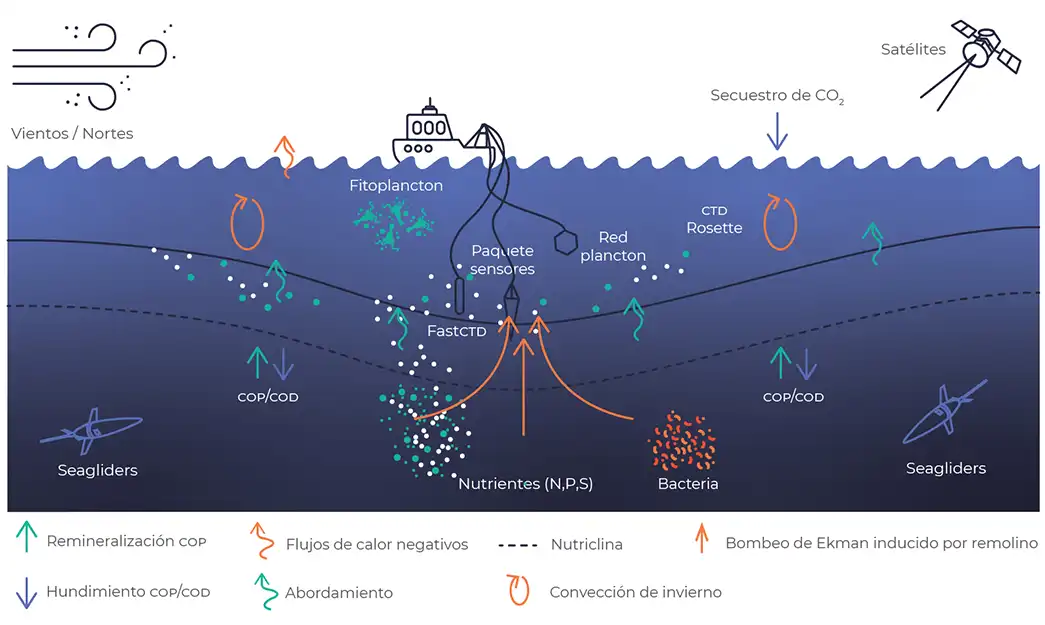

El conocimiento de los mecanismos que controlan la biomasa del fitoplancton y la estructura de su comunidad en el interior de estos «remolinos de mesoescala» es fundamental para entender el balance y ciclo del carbono en todos los océanos. Los remolinos de la corriente de Lazo (100 a 200 km de radio) dominan la dinámica del golfo de México y, en esa medida, entender lo que ocurre en su interior es un paso necesario para cuantificar la eficiencia de la bomba biológica de carbono en esta cuenca oceánica. Lo anterior nos permitirá evaluar la capacidad de las regiones oceánicas oligotróficas (pobres en nutrientes) para actuar como sumideros del CO2 atmosférico y, con ello, determinar el papel que desempeñan en el cambio climático. Debido a que el fitoplancton es la base de la cadena trófica marina, su dinámica resulta fundamental también para las pesquerías, el transporte y crecimiento del sargazo y el balance de oxígeno del golfo, por mencionar sólo algunos de sus impactos más relevantes en los problemas de interés regional.

Existen sólo dos o tres experimentos similares en el mundo y éste es el primero en un remolino de la corriente de Lazo. Contamos prácticamente con todo el equipo especializado, de alto costo, pero necesario (planeadores submarinos [seagliders], sensores de nutrientes, sensores de turbulencia, etc.) y con el personal capacitado para llevarlo a cabo. El financiamiento del Conacyt nos permite continuar utilizando esta infraestructura para hacer ciencia de frontera y evitar que se quede «en bodega» después de que el propio Consejo y las instituciones han hecho grandes esfuerzos para obtenerla.